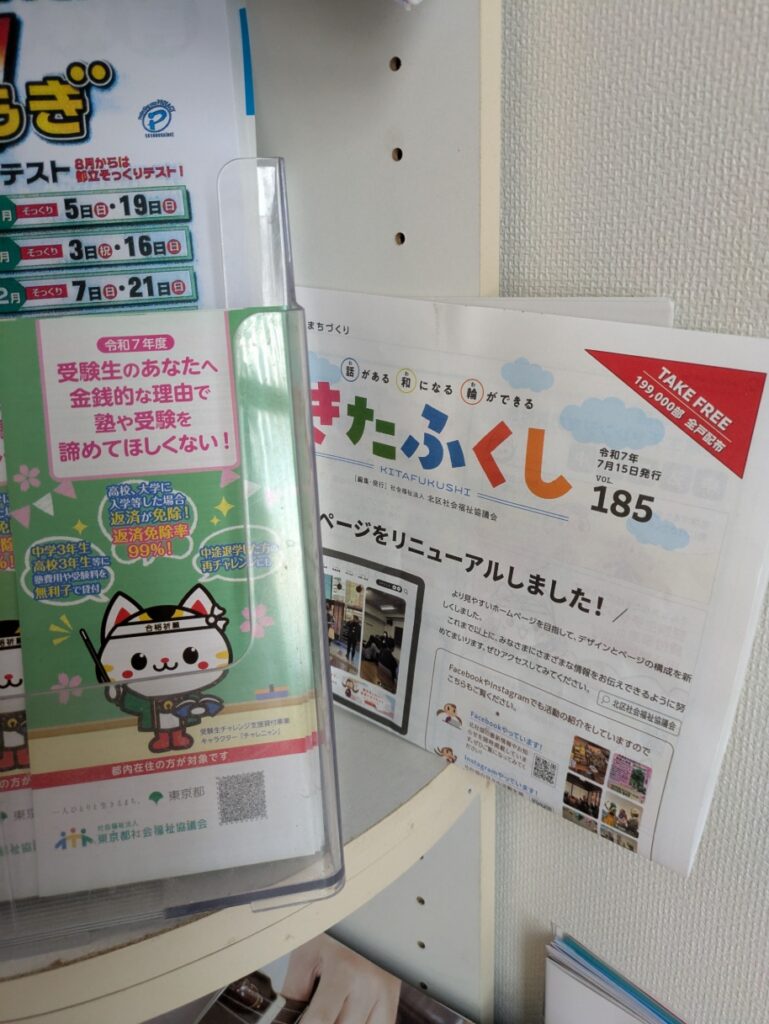

教室前のパンフレットを整理し、令和7年版の「きたふくし」や受験生チャレンジ支援のパンフレットを置きました。

「きたふくし」は北区社会福祉協議会の広報誌で、令和7年7月号には、受験生チャレンジ支援、教育費についての講演会など教育関係の案内が掲載されています。受験生チャレンジ支援は、「貸付金」とありますが、高校や大学に入学したら返済が免除され、実質的には補助金です。

「福祉」「奨学金」というと、そういうのは特別な事情がある家庭のもの、と身構える方もいらっしゃいますが、兼学塾としては、現在必要としていなくても、社会福祉協議会や日本学生支援機構の資料に目を通しておくことをおすすめしています。補助金や奨学金の制度について知っていれば、現在の日本には手厚いセーフティネットがあり、保護者に何かあっても、本人がしっかりしていれば学業を続けられることが分かります。

ところで、日本学生支援機構の奨学金は、返還が難しくなったら返還の条件を変えることができますし、障害を負って就労が難しくなったら免除される場合もあります。月の返済額や利息も、大学卒業後、正規雇用で働いていれば、無理なく返還できる条件です。障害や病気が原因でもなく返済が困難になり、必要な手続きを怠って延滞した、というようなケースでなければ、奨学金が原因で極端な貧困に転落するようなことは考えにくいです。正直、奨学金が原因で婚約が破棄され⋯のようなネット漫画やコメント欄などでよくある話は、イメージに基づくフィクションが多いと思います。

漠然とした不安は、受験の一番の敵です。保護者の方の不安は、受験生の判断に影響を与えてしまいます。学費が高騰する中、どうにかして学費を用意しなければ、自分が働けなくなったら子どもはどうなるのか、と思い詰めてしまうかもしれません。そのようなときは、匿名のネットのコンテンツやうわさ話より、社会福祉協議会、教育委員会、日本学生支援機構などの広報が参考にすると、漠然とした不安が最低限の安心に変わります。